要約

幕末の土佐藩主・山内容堂は、その政治手腕と並んで“酒好き”としても名を馳せた人物です。彼の酒にまつわるエピソードは数知れず、時には酔った勢いで重要な政治判断を下すこともあったと言われています。この記事では、山内容堂の人柄や酒との関係を通して、彼が幕末の政局に与えた影響をユーモラスに探っていきます。

ミホとケンの対話

ケン、山内容堂って知ってる?

うーん…山の中にある料亭とか?

全然ちがーう!幕末の土佐藩主で、お酒がめっちゃ好きだった人なんだよ

えっ、そんなことで有名なの?偉人なのに?

それがね、酒豪すぎて『酔ってなければ天才』って言われてたくらいなの

酔ってたらどうなるの?

政治の場でも暴れたり、暴言吐いたり…でも、それが逆に味になってたんだよね

えー、そんなので政治とか大丈夫だったの?

それが、幕末のカオスな時代だから許されたのかも。実は“大政奉還”にも関わってるんだよ

まじで!?酔っ払って『もう将軍いらん!』とか言ったの?

そこまではっきりじゃないけど、酔いながらも鋭い意見を言ってたらしいよ

酔拳の政治版みたいだね…

そんな感じ!あとね、土佐の坂本龍馬ともつながってるの

えっ、あの海援隊の人?どういう関係?

坂本龍馬の後ろ盾として容堂がいたから、龍馬も動けたの。酔っぱらってるけど頼れる殿様だったのよ

なるほど…でも酔ってて失敗とかしないの?

実際、敵も味方も容堂の“酔い方”にヒヤヒヤしてたって。会議の場でも暴れたりしたからね

こわっ!幕末の飲み会って命がけ?

ある意味そうかも(笑)でも、酔いながらも核心を突くから皆一目置いてたの

なんか…現代にもいそうだよね、そういうタイプの上司

いるいる!でも、容堂はちゃんと藩のことも国のことも真剣に考えてたんだよ

酔ってなきゃ完璧だったのにねぇ…

だからこそ『酔中の名君』なんてあだ名もあったくらい!

それ、褒めてるのか謎すぎる(笑)

でも彼がいなかったら、幕末の政治の形は変わってたかもしれないよ

えっ、じゃあ日本の未来を変えた酔っ払いってこと?

そうそう!お酒に強すぎる殿様が、日本の転換期を支えてたなんて、面白いでしょ?

さらに詳しく

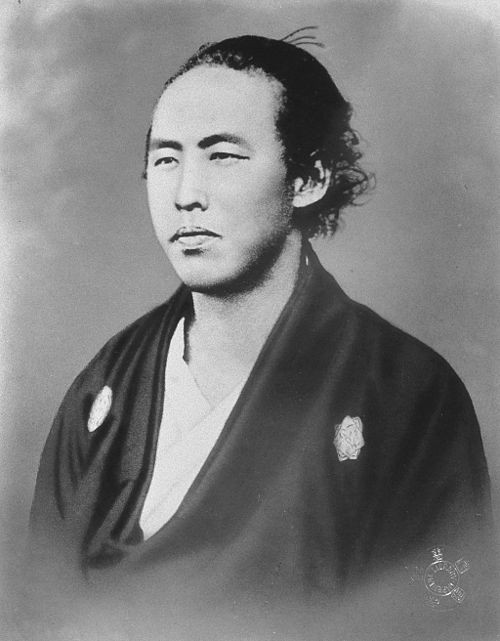

山内容堂(国立国会図書館より)

山内容堂とは?

幕末の土佐藩を率いた第15代藩主、山内容堂(やまうち ようどう)。本名は山内豊信(とよしげ)といい、知識と教養に富んだ名君として知られています。詩や書に通じ、文化人としても高い評価を受けました。

しかし、彼の人物像を語るうえで欠かせないのが、酒豪ぶり。その破天荒さと豪快さが、彼の政治スタイルと密接に関わっていたのです。

酒と政治が同居した藩主

山内容堂はとにかく朝から晩まで酒を飲むことで有名でした。会議の場でも酔って登場し、周囲を驚かせることもしばしば。ところが、酔っていても政治的な判断や発言は的確だったため、誰も彼を軽んじることができませんでした。

このことから、彼には「酔っていなければ天才」「酔中の名君」といった異名が付けられました。

大政奉還への貢献

戦を避けた穏健派としての立場

1867年、徳川慶喜が政権を朝廷に返上した「大政奉還」は、明治維新のきっかけとなる歴史的事件です。この大政奉還を後押ししたのが、土佐藩と山内容堂でした。

彼は「武力倒幕」ではなく、「政権返上による平和的解決」を模索しており、幕府と朝廷の橋渡しを務める存在でもありました。

酔っていても本質を突く力

政治の会議中でも酒を手放さなかった容堂。しかし、会議中に詩を吟じながらも核心を突く発言をしたという記録が残っています。

周囲はその言動に困惑しつつも、「酔っていても見通している」と評価せざるを得なかったのです。

坂本龍馬との関係

坂本龍馬(国立国会図書館より)

土佐藩出身の坂本龍馬の活躍の背後には、山内容堂の存在がありました。脱藩した龍馬に対しても、容堂は黙認しつつ支援し、結果的に「船中八策」や「大政奉還建白書」などのアイデアへと繋がっていきます。

彼の寛容な姿勢が、新時代の礎を築く人材を育てることにもつながったのです。

幕末の“バランサー”として

山内容堂は、薩摩や長州のような急進的な倒幕派でもなく、幕府の完全な味方でもありませんでした。彼は、公武合体という考え方を支持し、幕府と朝廷の共存による安定を目指していました。

まさに、幕末の政局を冷静に見極めた「バランサー」だったと言えるでしょう。

最期まで“酒と共に”

明治維新後、新政府からも参与として迎えられた容堂でしたが、健康を害し、わずか45歳で死去します。

その最期まで、彼は酒を愛し続けたと伝えられています。

酒に生き、酒に笑い、そして歴史を動かした――そんな唯一無二の人物が、山内容堂なのです。

まとめ

山内容堂は幕末の動乱期において、酒を愛しながらも政治家として重要な役割を果たした人物です。酔っていても的確な判断ができる稀有な存在であり、坂本龍馬や大政奉還といった歴史的転換点にも関わりました。豪快ながら繊細な彼の生き様は、今なお多くの人を惹きつけています。

コメント