要約

大化の改新は日本の政治体制に大きな影響を与えた画期的な改革ですが、その始まりは緊張と危険に満ちたクーデター「乙巳の変」でした。中大兄皇子(のちの天智天皇)と中臣鎌足が手を組み、強大な蘇我氏を打倒することで新しい律令国家の基盤を築こうとした背景には、命を懸けた覚悟と恐怖がありました。本記事では、政変当日の緊張感や、改革の意義について会話形式で掘り下げます。

ミホとケンの対話

ケン、中大兄皇子って知ってる?

うーん…名前は聞いたことあるけど、天皇の人?

そうそう!のちの天智天皇ね。でも若い頃はクーデターを起こして、めっちゃ緊張感ある事件を起こしたのよ

クーデター!? えっ、そんな物騒なことしたの!?

それが『乙巳の変(いっしのへん)』っていう事件。相手は、当時の権力者・蘇我入鹿!

名前が強そう…っていうか、敵なの!?

うん。蘇我氏は天皇よりも権力を持ってたから、皇族たちにとっては脅威だったの

じゃあ、中大兄皇子は正義の味方だったの?

一概にそうとは言えないけど、当時の体制を変えるには倒すしかなかったの。で、ある日…ついに決行!

うわ、ドキドキしてきた…どうやってやったの?

中臣鎌足と計画を立てて、蘇我入鹿を宮中で斬りつけたの。めっちゃ緊迫してたって記録に残ってるよ

宮中って…お城の中で!?

そう。しかも最初は中大兄皇子、自分では手が震えて切れなかったって話もあるのよ

うわ…めっちゃ怖かったんだろうね。でもなんでそんな危ないことを…

当時は蘇我氏が人事も政治も独占してて、天皇の権威が地に落ちてたの。国を立て直すための一歩だったんだね

で、そのあとどうなったの?

蘇我本宗家は滅びて、そこから本格的な改革=大化の改新が始まるの

大化の改新って、聞いたことある!『改新の詔』とかあるやつでしょ?

正解!中央集権国家を目指して、土地や人を国家が管理する制度が導入されたの

てことは、中大兄皇子って…日本の仕組みを変えた立役者?

そうなの。でもその裏には、命がけの緊張感があったって知ると、すごく人間らしく感じない?

うん、なんか…その緊張とか葛藤、ドラマみたいだね

さらに詳しく

中大兄皇子(天智天皇)

中大兄皇子とは?

中大兄皇子(なかのおおえのおうじ、626年頃生まれ)は、舒明(じょめい)天皇と皇極(こうぎょく)天皇の子として生まれました。

若くして聡明な人物として知られ、特に中臣鎌足(後の藤原鎌足)との出会いが、彼の政治的運命を大きく変えました。中大兄皇子は、当時の実質的な支配者である蘇我氏の専横に強い危機感を抱き、日本を律令によって統治される国家に変革しようという志を持っていました。

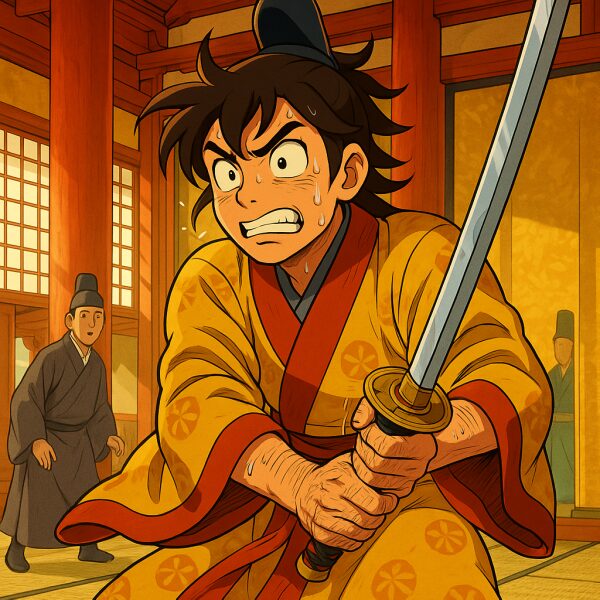

乙巳の変とは?緊張する中大兄皇子

乙巳の変(いっしのへん)は645年に起こった政変で、蘇我入鹿の暗殺によって始まりました。中大兄皇子は中臣鎌足と密かに計画を練り、蘇我氏を排除することに成功します。

事件の舞台は皇極天皇の御前。そこで蘇我入鹿が呼び出されたところを、武器を隠し持った刺客たちが一斉に襲撃しました。記録によれば、中大兄皇子自身が刀を抜くも、あまりの緊張で最初は手が動かず、実際に斬りかかったのは別の人物だったと伝えられています。

入鹿が殺されると、父である蘇我蝦夷も自宅に火を放ち自害し、ここに蘇我本宗家は滅亡しました。この瞬間、日本の古代政治史における一大転換点が訪れたのです。

大化の改新とは?

乙巳の変の後、中大兄皇子と中臣鎌足は「大化の改新」と呼ばれる一連の改革を進めていきます。まず、皇極天皇が退位し、弟の孝徳天皇が即位。中大兄皇子は皇太子として実質的な政治の中心に立ちました。

同年に発布された「改新の詔」では、以下のような内容が盛り込まれました。

-

土地と人民を国家のものとする「公地公民制」

-

地方行政を見直し、地方の豪族による支配を抑える

-

戸籍・計帳の整備(人口と土地の把握)

-

税制の改革(租庸調などへとつながる基礎)

これらは唐の律令制度を参考にしたもので、朝廷の権威を高め、豪族の私的な権力を制限する目的がありました。つまり、日本が「氏族連合」から「国家」へと変化するための第一歩だったのです。

蘇我氏の衰退とその影響

蘇我氏は、推古天皇の時代から朝廷での発言力を強め、天皇の即位や国政にまで深く関与していました。特に蘇我馬子、蝦夷、入鹿の三代にわたる権力集中は他の貴族や皇族にとって脅威であり、結果として「蘇我打倒」が共通の目的になったのです。

蘇我氏の排除は、確かに中央集権化に道を開きましたが、一方で新たな権力者(中大兄皇子と鎌足)が出現することで、別の形での政治的な独占も生まれました。その意味では、政権の主導者が入れ替わったにすぎないという批判も可能です。

中大兄皇子のその後と天智天皇への道

大化の改新の後も中大兄皇子は実質的な最高権力者として活動し続けますが、即位はせず、孝徳天皇・斉明天皇(母)を補佐しました。彼が天智天皇として即位するのは672年の少し前、661年に母の死去を受けて近江大津宮へ遷都し、ようやく668年に即位します。

その後、彼の死後に起こる壬申の乱では、弟の大海人皇子(後の天武天皇)との間で激しい皇位継承争いが勃発します。大化の改新で築かれた基盤が、後の律令国家の完成へとつながっていくのです。

まとめ

大化の改新は、政治制度の刷新という歴史的偉業の始まりでしたが、その幕開けは中大兄皇子による命がけのクーデター「乙巳の変」でした。蘇我氏という強敵に立ち向かう中で見せた皇子の緊張や迷いは、改革の重みと人間的な葛藤を物語っています。この事件があったからこそ、日本の中央集権国家の礎が築かれたのです。

コメント