要約

茶道の大成者として知られる千利休は、天下人・豊臣秀吉に仕えながらも、1591年に突如として切腹を命じられました。文化人でありながら、なぜ彼は非業の死を迎えることになったのでしょうか?この記事では、利休と秀吉の関係、政治と文化が交差する背景、利休切腹の真の理由に迫ります。

ミホとケンの対話

ケン、千利休って知ってる?

あー、なんかお茶の偉い人だよね?茶道の人?

そうそう!でもね、あの利休、実は豊臣秀吉に切腹させられてるんだよ

えっ!? お茶の人が?なんでそんなことに!?

それがね、はっきりした理由は残ってないけど、いろんな説があるの

どんな説があるの?

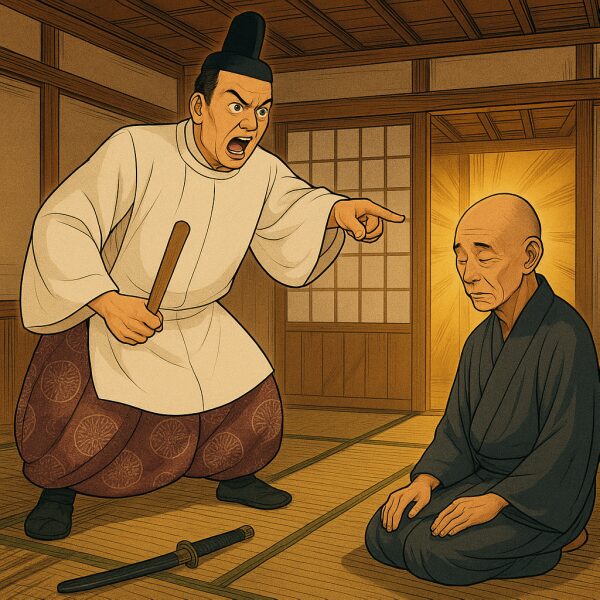

まずひとつは、利休の“増長”が秀吉の怒りを買ったって話

増長って、調子に乗っちゃったってこと?

そう。利休ってすごい権力を持ってたの。茶道だけじゃなくて、政治にも影響力があったのよ

お茶の人が政治に関わるってすごいね…

でもその存在が、だんだん秀吉にとって“うっとうしい”ものになっていったの

仲良かったんじゃないの?

最初はね。でも次第に利休が秀吉に意見したり、目立ちすぎたりして…

なるほど、ちょっと煙たがられちゃったんだ

あとね、有名なのが“利休が作らせた自分の木像を高台寺門前に置いた”事件

え、それってなんか悪いこと?

門を通る人はその像の下をくぐらないといけなかったの。つまり“天下人秀吉より上にいる”って形になるでしょ

あー!それは確かに怒るかも…

秀吉のプライドは相当高かったからね

でもさ、それだけで切腹って…ちょっと厳しすぎない?

うん、だから実は“政治的な粛清”って説もあるの

粛清…怖い言葉だ

権力者って、自分の邪魔になる存在を排除することがあるでしょ

そうか…利休もその対象にされちゃったんだね

そう。しかも利休は多くの大名とも親しくて、影響力が大きすぎたの

じゃあ、茶道を極めたことで命を落としたって感じ?

ある意味、そうかも。でも、彼が作り上げた“侘び茶”の精神は今も生きてるよ

さらに詳しく

絹本著色千利休像(長谷川等伯画、春屋宗園賛、不審菴蔵、重要文化財)

千利休とは?

千利休(1522年〜1591年)は、堺の商人出身で、茶道の「侘び茶(わびちゃ)」を大成させた人物です。織田信長、豊臣秀吉の茶頭として仕え、「茶の湯」を文化の頂点に押し上げました。彼の茶道は豪華さではなく、簡素で静寂な美しさを追求した点に特徴があります。

秀吉との関係

千利休は、秀吉の茶の湯ブームの中心人物として重用されました。茶道は単なる趣味ではなく、外交や政治の一環でもあり、利休の存在は多くの武将たちに影響を与えました。しかし、利休が政治的にも権力を持ち始めたことが、秀吉との関係を悪化させていきます。

切腹に至る背景

利休が自作の木像を高台寺門前に置いたことは、秀吉の怒りを買ったとされますが、それだけではありません。茶器の価格や流通を利休が掌握していたこと、自身の弟子たちを大名たちに取り立てるなど、政商のような側面が強く、秀吉にとっては制御の難しい存在になっていました。

また、利休が一時期排除されていたキリシタン(キリスト教徒)と交流があった可能性も、当時の政治情勢ではマイナスに働いた可能性があります。これら複合的な要因が絡み合い、1591年に秀吉は利休に切腹を命じたのです。

謎とされる点

実は、秀吉が突然利休を許そうとしたという記録もあります。しかし、すでに切腹の命は動かせなかったとも言われており、当時の政局の中での混乱が背景にあるとも考えられています。

まとめ

千利休は茶道という文化を極めただけでなく、その影響力を政治の世界にまで及ぼした希有な人物です。しかし、その力が大きくなりすぎたことで、権力者・豊臣秀吉との関係にひびが入り、最終的には切腹を命じられるという悲劇的な最期を迎えました。利休の死は、文化と権力が交錯する安土桃山時代の象徴でもあります。

コメント