要約

桶狭間の戦いは、戦国時代の中でも最も劇的な逆転劇として知られています。信長が数千の兵で、圧倒的兵力を誇る今川義元を破ったその戦いには、奇襲だけでは語れない戦略と情勢が隠れています。この記事では、対話を通じて桶狭間の戦いの本当の意味と背景を詳しく紐解いていきます。

ミホとケンの対話

ケン、桶狭間の戦いってちゃんと知ってる?

知ってるよー!信長が今川義元をやっつけたやつでしょ?

お、さすが!じゃあ、どうやって勝ったかも知ってる?

えっと…奇襲したんだよね?突然バーンって

まあ、ざっくり合ってる(笑)。でも実は、ただの突撃じゃないのよ

え、違うの?戦国無双で超勢いよく突っ込んでたけど…

ゲームと現実はちょっと違うの。ちゃんと地形とタイミングを計算してたの

地形って、山とか森とか?

そう。桶狭間って狭い谷間で、雨も降ってたの。敵から見えにくいし、動きもとりづらいのよ

あっ、それで義元は本陣で油断してたんだっけ?

そう。まさか本隊が来るとは思ってなかったの。しかも信長は軍勢の一部を陽動に使ってたのよ

えっ、陽動ってなに?

一部の兵を派手に動かして、義元に『こっちが本隊かな?』って思わせる戦術だよ

うわー、駆け引きすごい…!

そして本物の本隊が山道を通って、義元の本陣を奇襲。完全に油断してた義元は混乱の中で討たれたの

そんなことされたら…2万の兵でも意味ないかもね…

うん。兵の数だけじゃなくて、どう使うかが大事って証明された戦いなの

信長、ただのうつけじゃないな〜。頭キレキレだったんだ

実は信長は、戦う前に熱田神宮にお参りして士気を上げたりもしてたの

えっ、そんな細かい準備も? ただの突撃じゃないじゃん!

桶狭間の勝利は、“運”じゃなくて“準備された奇跡”なのよ

それ聞くと、信長が天下を目指す第一歩って感じだね

まさにそれ。桶狭間がなかったら、信長は歴史に残ってなかったかも

じゃあ…今川義元が勝ってたら、日本の歴史って全然違ってたんじゃ?

それも考えられるね。徳川家康も、今川の家臣だったからね

ええっ、マジ!?信長も家康も出てこなかった可能性あるってこと?

そう、桶狭間って実はそれくらい“歴史の分岐点”だったんだよ

さらに詳しく

『尾州桶狭間合戦』(歌川豊宣画)

桶狭間の戦いとは?

桶狭間の戦いは、1560年(永禄3年)に尾張国(現在の愛知県西部)の桶狭間周辺で行われた、織田信長と今川義元の間の戦いです。兵力差は圧倒的で、今川軍が約25,000に対し、織田軍は約3,000〜4,000。常識的には勝敗が明らかと思われていましたが、信長はこの劣勢を跳ね返し、今川義元の首を討ち取るという大逆転を果たしました。

今川義元の油断と信長の奇襲戦術

今川義元は、尾張を通過点として上洛(京都進出)を計画しており、周囲の国々をすでに従えていたことから、自軍の圧倒的勝利を疑っていなかったとされます。信長はこの油断を見逃さず、陽動部隊を使って敵を惑わせつつ、主力を密かに進軍させました。そして、雨上がりの地形を活かし、桶狭間の狭い谷間にある義元の本陣を奇襲。わずかな兵力ながら、集中攻撃により義元を討ち取り、今川軍を総崩れに追い込んだのです。

地形・天候の影響

桶狭間の地は丘陵地帯で、道も狭く、攻防には不向きな場所です。当日は大雨が降った後で、視界も悪く、敵の接近に気づくのが難しい状況でした。義元はこのような状況で本陣を設け、戦の合間に休憩していたと言われています。信長はその隙を突いて、わずか数百の兵で義元本陣に突入。この機動性と情報戦が勝敗を分けました。

歴史的な意味

桶狭間の戦いの勝利により、信長の名は一躍全国に知られるようになりました。そしてこの戦いは、戦国時代において「知略と決断力があれば、数の不利を覆せる」ことを示した象徴的な戦となります。また、今川家の衰退とともに、当時その家臣だった松平元康(後の徳川家康)が独立へと動き出し、後の天下統一の流れを形作るきっかけにもなりました。つまり、桶狭間の戦いは単なる一地方の合戦ではなく、戦国史の転換点だったと言えるのです。

まとめ

桶狭間の戦いは、織田信長の知略と勇気が結実した歴史的な逆転劇でした。今川義元の油断、信長の陽動と奇襲、地形と天候など、複数の要素が重なって生まれた勝利です。この戦いは、信長の台頭だけでなく、戦国時代全体の流れを変える重要な分岐点であり、後の徳川家康の独立にもつながっていきます。

オマケ

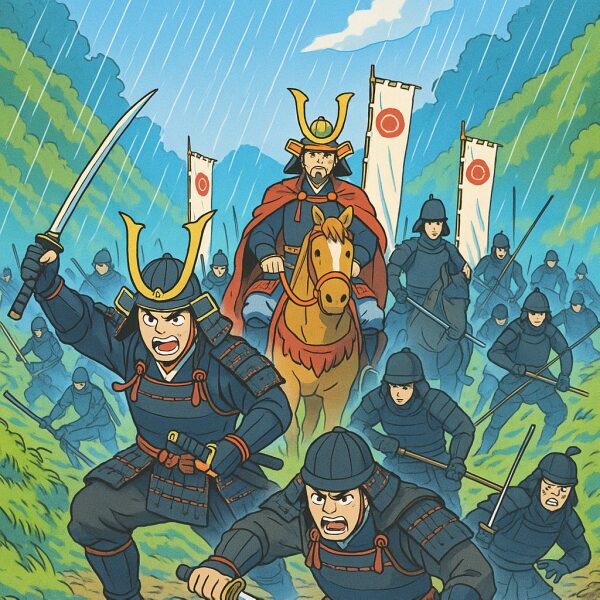

AIに、桶狭間の戦いをイメージして画像を作成してもらうと、こうなりました。

これをアニメ風にしてもらうとこうなりました。

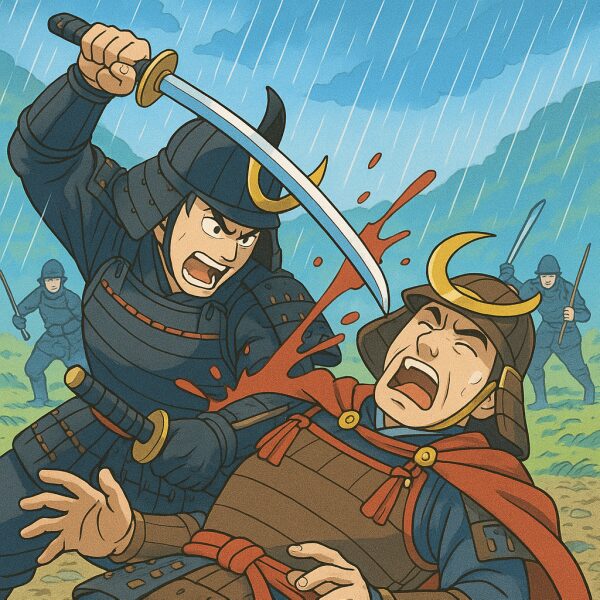

さらに、今川義元を討ち取るシーンを作成してもらうと、こうなりました。

コメント