要約

長屋王は奈良時代に実在した皇族で、藤原氏との権力闘争に巻き込まれ自害に追い込まれました。その死後、藤原四兄弟の相次ぐ死去が「長屋王の祟り」と噂され、朝廷内に恐怖が広まりました。本記事では長屋王事件と、その後語られた祟り伝説を、政治背景とともにわかりやすく解説します。

ミホとケンの対話

ケン、長屋王って知ってる?

えー、なんか名前は聞いたことあるけど、お城の人?

惜しい!でも時代はお城よりもっと昔、奈良時代の皇族だよ

奈良時代って、聖徳太子がいたとき?

それよりちょっと後かな。長屋王は天武天皇の孫で、かなり位の高い人だったんだ

へぇ〜、じゃあ偉かったのに何があったの?

実はね、藤原氏に謀反を疑われて、自害に追い込まれたの

えっ!?うそ、それって陰謀じゃないの?

そう言われてるよ。当時の藤原氏は権力を握りたくて、ライバルの長屋王を排除したとも

こわっ……それで終わり?

いえいえ、問題はその後。藤原四兄弟が相次いで病死するの

えっ、四人も!?偶然じゃなくて?

だから『長屋王の祟り』だって噂されたんだよ

うわ〜、まるでホラーだね…

実際、当時の人たちは本気で祟りを恐れてたみたい

でも本当に祟ったのかなぁ?

科学的には証明できないけど、そういう出来事があったのは確かだよ

歴史って、ミステリー小説みたいで面白いね

でしょ?祟りの話は古代政治の裏側も見えてくるから、奥が深いんだよ

じゃあ、他にも祟った人っていたの?

うん、有名なのは菅原道真とか平将門ね。でも長屋王はその最初期の例かも

長屋王、こわいけど忘れられない人になりそう…

「ちゃんと供養されたけど、歴史にはずっと名前が残ってるからね

さらに詳しく

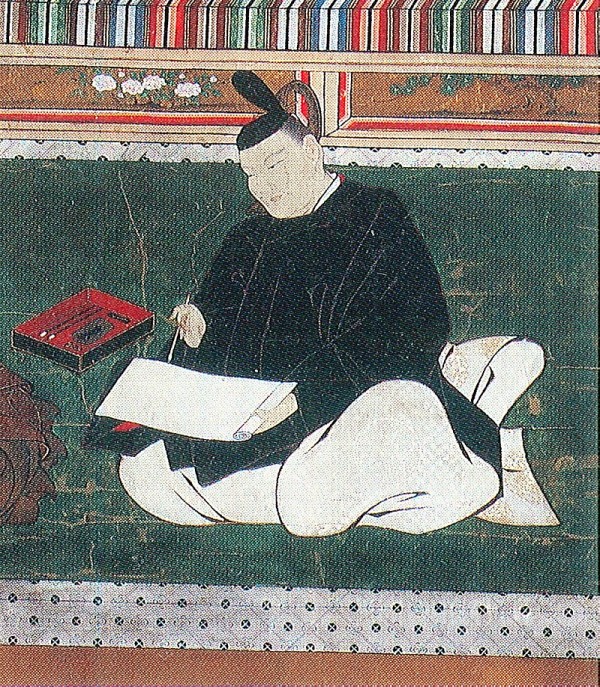

長屋王像(南法華寺蔵、江戸時代)

長屋王とは?

長屋王(ながやおう)は、天武天皇の孫にあたる皇族であり、奈良時代初期の政治において非常に重要な地位を占めていました。彼は高市皇子(たけちのみこ)の子として生まれ、持統・文武天皇の時代から重用され、左大臣として朝廷の実権を握る存在でした。当時はまだ律令国家の体制が整備されつつある過渡期であり、皇族出身者が政治の中心に位置していました。

長屋王の変とその背景

藤原氏との対立

729年、突如として「長屋王が謀反を企てている」との密告が入り、藤原四兄弟(藤原武智麻呂・房前・宇合・麻呂)によってその罪が追及されました。長屋王は自邸を囲まれ、抵抗することも叶わず、妻子と共に自害へと追い込まれます。これがいわゆる「長屋王の変」です。

この事件は、藤原氏が自らの権力基盤を固めるために長屋王を排除した政治的陰謀であったと考えられています。長屋王は天皇家の血統を強く引いていたため、藤原氏にとっては非常に強力なライバルでした。

「密告」とは何だったのか?

密告の内容は「呪詛を行った」という曖昧かつ疑わしいもので、証拠も不明確でした。当時は政敵を葬るために呪詛罪を利用する例があり、これはその一例とされています。

「長屋王の祟り」とは?

藤原四兄弟の死

長屋王の死から数年以内に、彼を追い込んだ藤原四兄弟が全員相次いで病死します。原因は天然痘によるものでしたが、当時の人々は「長屋王の怨霊が祟った」と噂しました。この出来事は、後の日本史において怨霊信仰が広がるきっかけのひとつとされています。

人々の恐怖と政治的影響

この事件以降、朝廷は怨霊や祟りに対して非常に敏感になり、「怨霊を鎮める」ための儀式や供養が頻繁に行われるようになりました。政治的に粛清された人物を後に称え直し、追贈という形式で名誉を回復させる風習も、この流れの中で定着していきます。

祟りと古代日本の宗教観

怨霊信仰の始まり

日本古代社会では、非業の死を遂げた者の霊が怨霊として災いをもたらすと信じられていました。長屋王の事件は、こうした怨霊信仰が政治や社会に強く影響を及ぼした初期の例といえます。のちの平安時代には、菅原道真や平将門といった人物にも同様の伝説が語られるようになります。

供養と名誉回復

長屋王も後に右大臣の位を追贈され、霊を慰めるための廟が奈良に建立されました。こうした行為は、朝廷にとって怨霊の災厄を防ぎ、民心の安定を図るために欠かせない政策でもありました。

怨霊と政争の相関関係

このように、長屋王事件は単なる政争にとどまらず、宗教・信仰・社会心理が深く絡み合った出来事です。権力闘争の果てに起こる怨霊の伝説は、古代日本の政治構造を読み解く上でも非常に重要なヒントとなります。

まとめ

長屋王は奈良時代に皇族として大きな力を持ちながら、藤原氏との政争に敗れて非業の死を遂げました。その後に起きた藤原四兄弟の急死は「長屋王の祟り」として語られ、古代の政治と宗教観が交差する象徴的な事件となりました。怨霊信仰の起源を知る手がかりにもなります。

コメント