要約

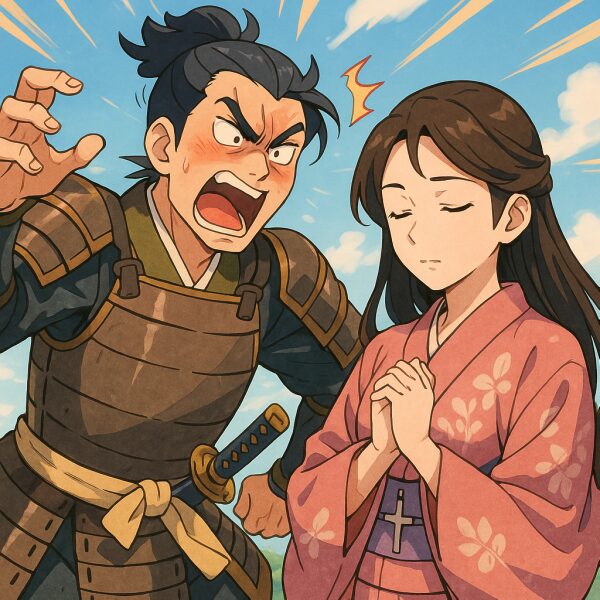

戦国武将・細川忠興は、智勇に優れた教養人として知られますが、一方で非常に激しい嫉妬心を抱える激情家でもありました。特に正室・細川ガラシャに対しては、深い愛情と共に強い独占欲を持っていたことが多くの逸話から伝わります。嫉妬から家臣や妻に対して過酷な処置をとることもあり、その激情ぶりは戦国時代屈指。この記事では、彼の嫉妬心に焦点をあて、夫婦関係や当時の価値観を通して、その人間像に迫ります。

ミホとケンの対話

ケン、細川忠興って知ってる?

うーん、名前だけ聞いたことあるかな?戦国武将だよね?

そうそう。でもね、この人、戦だけじゃなくて…すっごく嫉妬深かったの

えっ!武将って冷静でクールなイメージなんだけど…

それが真逆。特に奥さんのガラシャに対しての独占欲がすごかったの

ガラシャって明智光秀の娘だよね?キリスト教徒の…

正解!そのガラシャがキリスト教に改宗してから、忠興の嫉妬はさらに強まるの

え、宗教に嫉妬!?

そう。ガラシャが神様に心を向けるのが許せなかったらしくて

うわ…それは重い…

そのせいか、些細な理由で乳母の鼻と耳を切り落としたって記録もあるのよ

えっ、えっ!それ犯罪じゃん!

戦国時代の倫理観とはいえ、かなり過激だよね

でもガラシャはそんな人と一緒にいたの…?

実は、離婚も考えてたって言われてるよ

やっぱり…忠興さん、愛情重すぎるよ…

でも一方で、ガラシャが自害したときにはすごく悲しんだの

え…じゃあやっぱり愛してたの?

愛してた。でもそれが『俺のもの』っていう支配欲にもなってたのね

難しいなぁ、愛って…

忠興は文化人としても有名で、お茶の世界でも一流だったのよ

えっ、武将なのにお茶も?意外!

うん、千利休の弟子だったの。『利休七哲』っていう選ばれし7人の中のひとり

えーっ、そんなスゴイ人だったのに、さっきは嫉妬で暴走してたよね…

そのギャップがすごいでしょ。気が短いから、利休からも色々注意されてたみたい

なるほど…じゃあ茶道の“和敬清寂”とはちょっと真逆な性格?

まさに。でもその分、戦国時代を生き抜いたしぶとさもあったのよ

さらに詳しく

細川忠興(永青文庫蔵)

忠興の激しすぎる性格と嫉妬心

細川忠興(ほそかわ ただおき)は戦国から江戸初期にかけて活躍した名将であり、文化人・教養人としても知られています。しかしその一方で、感情の起伏が激しく、特に嫉妬深い性格であったことが数多くの史料や逸話に記されています。

その嫉妬心は、正室・細川ガラシャ(明智光秀の娘)に向けられることが多く、愛情と支配欲の境界が曖昧な、現代風に言えば“重すぎる”夫婦関係でした。

ガラシャの信仰と忠興の嫉妬

ガラシャがキリスト教に改宗し、信仰に心を傾けるようになると、忠興はそれに強い反発を示しました。特に彼は、「自分よりも神を信じる姿勢」に強く嫉妬したと考えられています。

このような行動は、当時の価値観においても異常と受け取られることがあり、ルイス・フロイスの『日本史』には、忠興がガラシャに仕えるキリシタンの乳母を、些細なミスを理由に鼻と耳を削いで追放したと記されています。

この出来事は、ただの家臣への処罰というよりも、妻の周囲を支配しようとする異常な独占欲の現れとも解釈されます。

ガラシャ幽閉の真実とは?

本能寺の変後、忠興は義父・明智光秀との関係を断ち切るため、ガラシャを幽閉します。この行為は「累を避けるための保護」とされることもありますが、一方では自分の管理下に妻を置こうとしたとも捉えられています。

幽閉場所は丹後国の味土野とされてきましたが、近年の研究では実際は丹波国三戸野であった可能性も指摘されており、史実の精査が進められています。

家族に対しても容赦なし

忠興の嫉妬深さや支配欲は、自分の子どもたちにも向けられました。たとえば、長男の忠隆は、妻・千世(前田利家の娘)をかばったため、忠興の命令に従わずに廃嫡されました。

また、次男の興秋が大坂の陣で豊臣方に加担した際、忠興は家康の許しがあったにもかかわらず、興秋に自害を命じています。

これらの行動からは、忠興が家族をも“家の秩序”の中でしか見なかった厳格さ、あるいは冷酷さを感じ取ることができます。

利休七哲の中での異質な存在

文化人として知られる忠興は、千利休の弟子としても高名で、「利休七哲」の一人に数えられています。しかし、茶道に必要とされる「和敬清寂」の精神とは裏腹に、忠興はとても気が短く、「天下一気が短い男」と評されたほどです。

実際、利休が切腹を命じられた際、見舞いに訪れたのは忠興と古田織部の二人だけ。忠興は師匠への忠義を示す一方で、自らの感情を抑えきれない一面も持っていたのです。

文化人と激情家の共存

忠興はまた、刀剣・甲冑・医学・絵画・茶道など多彩な才能を持ち、肥後拵や越中具足といった独自の武具様式を確立しています。その知的探究心は本物ですが、その裏に潜む激情や独占欲は制御が難しく、歴史上でも特異な人物像を形作っています。

晩年の変化と人間的成長

歳を重ねた忠興は、次第に性格が円くなっていきました。徳川秀忠から「どのような人材を登用すべきか」と問われたときには、

「明石の牡蠣のような者がよい。潮にもまれた者こそ、味がある。」

と答えたとされます。

また、忠利に宛てた手紙の中では「将棋の駒にはそれぞれの働きがある。人もそれと同じ」と述べ、人材を活かす知恵や包容力が育っていたことがわかります。

現代にも通じる“重すぎる愛”

細川忠興の強すぎる愛情と支配欲は、現代でも通じる「束縛」や「依存」の問題に重なります。ただし、それを支えた教養や政治力、戦場での勇気があったからこそ、単なる“狂気”では終わらなかったのかもしれません。

まとめ

細川忠興は、戦国屈指の知将であると同時に、極めて嫉妬深く激情型の人物でもありました。特に妻・ガラシャに対する独占欲や支配欲は、現代でいう「メンヘラ」と言えるほどの過剰さを持ち、周囲に対しても時に過酷な態度を取っています。しかし晩年には角が取れ、深みのある人物像が形成されていったことも見逃せません。

コメント