要約

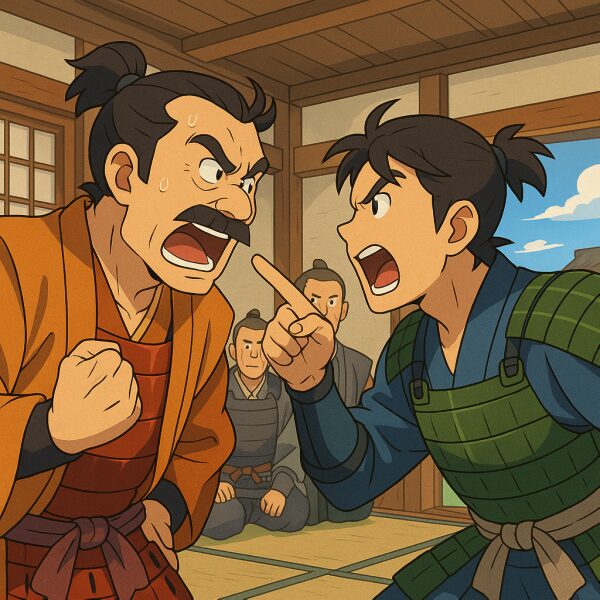

1590年の小田原征伐は、豊臣秀吉による全国統一の最終局面となった戦いですが、その裏では北条家の親子、氏政と氏直の間に深刻な対立が存在していました。老獪な父・氏政と若き当主・氏直の判断の違いは、家中の混乱を生み、結果として北条家の滅亡につながります。この記事では、北条親子の確執がどのように戦局に影響を与えたのかを、わかりやすく会話形式で解説し、戦国末期のドラマを掘り下げます。

ミホとケンの対話

ケン、小田原征伐って聞いたことある?

うーん、小田原っていうから神奈川県の話?

そうそう、戦国時代の終わりに豊臣秀吉が北条家を攻めた有名な戦だよ

北条家って、鎌倉時代のあの北条?

それは北条時政とかの方で、こっちは戦国時代の後北条氏って呼ばれてるの

へー!でも親子で争ったってどういうこと?

北条氏政とその息子・氏直のことね。実はこの親子、方針がバラバラだったのよ

親子なのに仲悪かったの?

仲が悪いというより、父の氏政がなかなか権限を手放さなかったの

あ、老害っぽい感じ…?

ちょっと言い過ぎだけど(笑)、確かに氏政は現役を退いても実権を握ってたの

じゃあ息子の氏直は何してたの?

形式上は当主だけど、実際には父の影に隠れていたわ。でも秀吉との交渉では、氏直が前面に立ってたのよ

えっ、じゃあ秀吉と交渉しようとしてたの?

そう、氏直は和睦路線だったの。でも氏政は徹底抗戦派だったのよ

うわー、親子で意見が真っ二つ!

そう。そのギャップが家中を混乱させて、最終的に決断が遅れてしまったの

じゃあ、そのせいで小田原は落とされたの?

ある意味そう。約三ヶ月の包囲戦の末、北条家は降伏。氏政は切腹、氏直は助命されて高野山へ

あ、息子の方は助かったんだ

でも家は滅んだわ。あの時、父と子が一致していたら違う未来があったかもしれないね

親子関係って戦でもめちゃくちゃ大事なんだね…

戦国時代って、家族間の信頼がそのまま戦の命運に直結してたのよ

でも、息子を前に出してあげればよかったのに…

そのとおり。時代の流れを読んでたのは、むしろ氏直の方だったかもしれないね

さらに詳しく

豊臣秀吉像(狩野光信画

小田原征伐とは?

小田原征伐とは、1590年に豊臣秀吉が関東の有力戦国大名・後北条氏(北条氏政・氏直父子)を討伐するために行った軍事作戦のことです。この征伐は、豊臣政権による「天下統一」の最終段階として位置づけられ、当時の戦国大名たちの力関係に大きな影響を与えました。

秀吉はすでに織田信長の跡を継ぎ、明智光秀、柴田勝家、そして九州・四国を平定し、全国支配を進めていましたが、北条家だけは頑なにその支配を受け入れませんでした。

秀吉はこれを口実に、全国の大名に出兵を命じ、総勢約20万とされる大軍を組織して小田原城を包囲します。この小田原城は当時、関東最大の要塞であり、堅牢な守りを誇っていましたが、3ヶ月にも及ぶ包囲と心理戦によって、最終的に開城に追い込まれることとなりました。

北条氏政と氏直の親子関係と権力構造

北条氏政像(小田原城所蔵)

北条氏政は北条氏康の子で、長年にわたり関東の支配を維持してきた熟練の戦国大名でした。一方、氏直はその息子で、織田信長の重臣・高橋長房の娘(徳川家康の養女)を妻に迎えたことで、徳川・豊臣政権との関係構築を図る役割を持っていました。

しかし、父・氏政は息子に家督を譲った後もなお、実質的な政治・軍事の権限を手放さず、二重権力のような状態が続いていたのです。

表面上は氏直が北条家の当主として振る舞っていましたが、実際には氏政の意向が多くを左右していました。これが家中の混乱を生み、対豊臣方針をめぐる意思決定が遅れる原因となりました。

なぜ親子が対立したのか?

北条氏直像(法雲寺所蔵)

最大の争点は、豊臣秀吉に対する「徹底抗戦」か「降伏・恭順」かという方針の違いでした。氏直は外交交渉によって事を穏便に収めようとし、恭順の意志を見せる柔軟な姿勢を取っていました。

一方で氏政は、かつての北条家の独立性や関東支配を保持しようとし、簡単に頭を下げることを良しとしませんでした。さらに、秀吉の「惣無事令(そうぶじれい)」、すなわち私闘禁止の命令に対しても、北条家は無視するかたちで真田氏などと争いを続けており、それが秀吉の怒りを買うことになりました。

氏政は秀吉の「天下統一」という新しい政治秩序に対する理解や受容が遅れていたともいわれ、旧来の「戦国大名の独立性」を捨てきれなかったのです。このようにして、父子の意見は真っ向から対立することとなり、軍議でも方針が定まらないまま時が過ぎていきました。

家中の分裂と士気の低下

この親子間の意見対立は、家中の家臣たちにも悪影響を及ぼしました。和睦を望む一派と、最後まで抗戦を唱える一派に分かれ、意思統一が図れなくなったのです。

その間に豊臣方の包囲は強まり、さらに伊達政宗、上杉景勝らが北条家周辺を制圧していき、孤立状態に陥りました。特に支城が次々と降伏・開城していく中で、小田原城内の士気は急速に低下していきました。

また、豊臣軍は単なる軍事力だけでなく、「戦わずして勝つ」ための心理戦にも長けており、豪華な陣城を築いて士気の差を見せつけるなどの演出を行いました。こうした戦略も、北条家の動揺に拍車をかけました。

降伏とその後

最終的に、氏直はやむを得ず降伏し、氏政は切腹を命じられます。氏直は徳川家康の仲介もあり助命されましたが、高野山に追放となり、そこで若くして亡くなります。この小田原征伐により、北条家は五代・約100年にわたる関東支配の歴史に幕を下ろしました。

また、この征伐の結果、関東は空白地帯となり、秀吉は徳川家康を関東に移封します。これがのちの江戸幕府成立の大きな伏線となり、歴史的な転換点となったのです。

まとめ

1590年の小田原征伐は、単なる軍事作戦ではなく、北条氏政と氏直の親子関係の歪みが滅亡の一因となった事件でした。意見の不一致、世代交代の遅れ、そして対応の遅延が重なり、北条家は豊臣秀吉の前に敗れ去ります。戦国時代の「家」の在り方やリーダーシップを考えるうえで、非常に示唆に富む出来事です。

コメント