要約

長宗我部元親は戦国時代の土佐の武将で、幼少期は色白でおとなしい見た目から「姫若子」とあだ名されていました。しかしその後、数々の戦を勝ち抜き「鬼若子」とも称されるほどの名将に成長します。この記事では、元親の幼少期のエピソードから四国制覇を果たすまでの波乱の人生を、会話形式で楽しく紹介します。

ミホとケンの対話

長宗我部元親って聞いたことある?

うーん、なんか難しそうな名前だけど、誰?

戦国時代の武将だよ。土佐、今の高知県の大名だったんだ

へえー、なんか名前からして強そう!

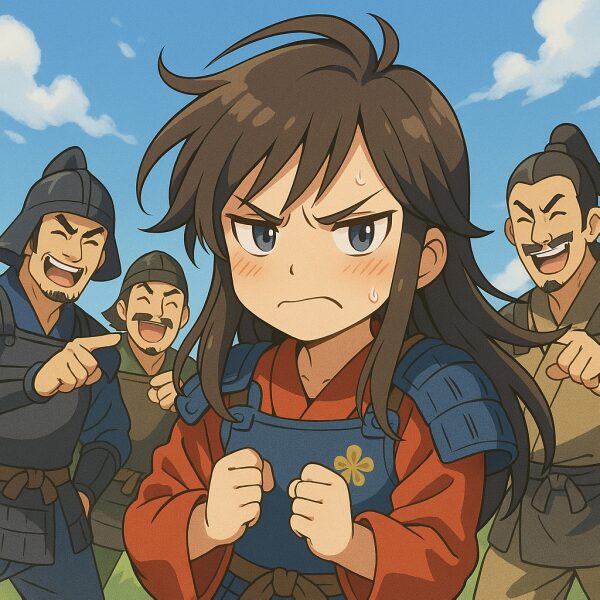

実はね、元親って子どものころは“姫若子”って呼ばれてたんだよ

えっ、戦国武将なのに“姫”?どういうこと?

色白で細身、性格もおとなしくて、まるでお姫様みたいだったんだって

見た目であだ名つけられるのって、現代でもあるよね?

うん。でも元親は、その“姫若子”のイメージを大人になって覆すんだよ

覆すって…どんなふうに?

初陣で大活躍してね。あっという間に“鬼若子”って呼ばれるようになったの

姫から鬼!?真逆じゃん!

戦でも負けなしで、ついには四国をほぼ制覇するほどになったんだよ

そんなに強かったんだ…見た目で判断しちゃダメだね

ほんとそう。父親にも最初は期待されてなかったけど、実力で認められたの

努力と才能で評価をひっくり返したんだね

そうそう。しかも文化人としての一面もあったんだよ

えっ、武将って文化的なこともやってたの?

元親は学問好きで、寺子屋を整備したりもしてたんだよ

まさに文武両道ってやつだ!

うん。だけどその後、豊臣秀吉に屈して四国は失っちゃうの…

うわ…そんな展開が!やっぱり戦国って波乱万丈だね

元親の人生って、まさにギャップに満ちてるから面白いんだよ

さらに詳しく

長宗我部元親(秦神社所蔵品)

長宗我部元親とは?

長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか、1539年〜1599年)は、戦国時代の土佐国(現在の高知県)を治めた戦国大名です。父・長宗我部国親の後を継ぎ、一時は四国全土をほぼ制圧するほどの勢力を築きました。

「姫若子」と呼ばれた幼少期

元親は、色白で細身、物静かな性格の少年でした。周囲の武士たちは「この子が本当に武将になるのか?」と心配し、つけられたあだ名が「姫若子(ひめわこ)」です。

「姫のような若者」という意味で、当時の価値観では武将に不向きとされる特徴を揶揄した言葉でした。

初陣で変わる評価

1560年、元親は長浜の戦いで初陣を迎えます。敵は土佐の有力勢力である本山氏。

この戦で元親は驚くべき奮戦を見せ、敵将を討ち取るという大きな功績を上げました。

この活躍により「姫若子」と嘲笑していた家臣たちは一変、元親を「鬼若子(おにわこ)」と呼ぶようになります。

四国制覇への道

土佐統一から始まる快進撃

父の死後、元親は家督を継ぎ、土佐国内の反対勢力を次々と平定していきます。

やがて阿波(徳島)、讃岐(香川)、伊予(愛媛)にも勢力を伸ばし、四国全土をほぼ掌握するに至りました。

一領具足の活用

長宗我部家が用いた兵制として有名なのが「一領具足(いちりょうぐそく)」です。

これは農民が農閑期に武装し、即座に戦に参加できる制度で、土佐の限られた人口でも大軍を編成できる仕組みでした。

このシステムが、四国制圧を支える大きな要因となります。

豊臣秀吉との対峙と降伏

1585年、天下統一を進める豊臣秀吉がついに四国に進軍します。

元親は当初これに抗戦しますが、相手は10万の大軍。長宗我部軍は圧倒され、最終的には降伏し、土佐一国の領有だけを許されることとなります。

文化人としての顔

元親は戦だけでなく、文化・教育にも深い理解を持っていました。

寺子屋の設置や寺社の保護、法令の整備にも積極的で、和歌や漢詩にも秀でた文人武将としても評価されています。

晩年と長宗我部家の終焉

1599年、元親は病のため60歳で死去します。跡を継いだ長男・長宗我部盛親は、1600年の関ヶ原の戦いで西軍に属して敗北。

その後、大坂の陣にも参戦し処刑され、長宗我部家は断絶しました。

まとめ

長宗我部元親は、その見た目から「姫若子」とからかわれた幼少期を乗り越え、四国を制する「鬼若子」として名を馳せた戦国武将です。文武両道の才を持ちながらも、時代の流れに翻弄された彼の人生は、まさに戦国時代の縮図とも言えるでしょう。先入観にとらわれず、実力を発揮した彼の生き様には学ぶことが多くあります。

コメント