要約

白虎隊(びゃっこたい)といえば、会津戦争で若い少年たちが自刃した悲劇として知られていますが、実は「生存者」がいたことをご存じでしょうか?彼らはなぜ死を免れたのか、生き延びた後はどうなったのか。その事実は、戦争の悲劇だけでなく、当時の武士道や価値観をも映し出します。今回は、生存者の存在を中心に白虎隊の真実に迫ります。

ミホとケンの対話

ケン、白虎隊って知ってる?

うん、会津藩の少年兵でしょ?全員死んじゃったんじゃないの?

実は、生き残った人がいるのよ

えっ!? 全滅じゃなかったの!?

うん。20人のうち1人だけ助かったの。名前は飯沼貞吉っていうの

ど、どんな人? なんで1人だけ助かったの?

彼も自刃しようとしたんだけど、刀が鈍くて喉を傷つけただけだったの。気絶してるところを村人に助けられたのよ

なんか…それって運命的というか、複雑な気持ちになるね

本当にそう。しかも彼はその後、長生きして、白虎隊の語り部として生きたの

語り部って…自分の体験を語ってたの?

そう。明治になってからもずっと語り続けて、会津戦争の記録として残してくれたのよ

他の人はみんな亡くなったのに…責任とか罪悪感とか、感じてたんじゃないかな

もちろんあったと思う。でも彼は、亡くなった仲間たちのことを後世に伝える役目を果たしたの

白虎隊ってみんな15〜17歳くらいなんだよね?すごい時代だなあ…

今で言えば高校生よ。そんな年で戦場に立たされたのは、幕末の混乱がそれだけ深刻だった証拠ね

飯沼貞吉さんって、その後どうなったの?

名前を“飯沼貞雄”と改めて、警察官として働いたり、東京で暮らしたりもしたわ

へぇー、東京にまで?意外と現代っぽい生活もしてたんだ

うん。昭和6年、なんと76歳まで生きたのよ

白虎隊の最後の生き証人だったんだね

そう。彼がいなかったら、白虎隊の詳細な話はここまで伝わらなかったかも

すごい…ひとりの生存者が歴史をつないだんだ

その通り。悲劇の中にあった希望ともいえる存在だったのね

さらに詳しく

白虎隊(会津おもてなし企画)

白虎隊とは?

白虎隊は、幕末の戊辰戦争中に会津藩が編成した「年少兵」の部隊で、16歳から17歳の武士階級の少年たちによって構成されていました。

会津藩では武士の子として生まれた少年たちは、幼い頃から軍事訓練を受けており、戦争が激化すると彼らも動員されることになりました。白虎隊は東西南北の守護神である「青龍(せいりゅう)」「朱雀(すざく)」「白虎(びゃっこ)」「玄武(げんぶ)」にちなみ、主に後方支援や防衛任務にあたる予定でしたが、情勢の急変により最前線に近い任務に投入されます。

1868年8月23日、会津戦争の中で白虎隊の士中二番隊20名は、戸ノ口原の戦いの後に飯盛山へ撤退し、そこから遠く若松城下の炎を目にします。これを「城が落ちた」と誤認した彼らは、武士としての名誉を守るべく、自刃を選びました。切腹や喉を突くなどして自ら命を絶った彼らの行為は、幕末の混乱と少年兵の悲劇を象徴する出来事として、後世まで語り継がれています。

唯一の生存者・飯沼貞吉の運命

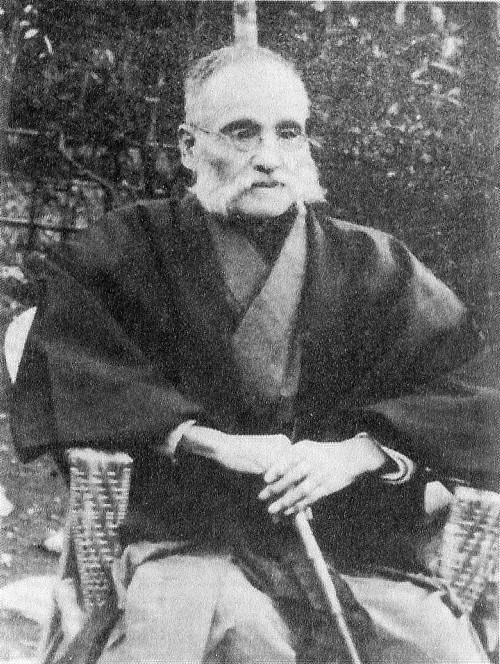

飯沼貞吉(飯沼貞雄)

白虎隊士中二番隊の中で、ただ一人生き残ったのが飯沼貞吉(のちの飯沼貞雄)です。彼は自らの喉を刀で突いて自決を図りましたが、刀が鈍く致命傷に至らず、そのまま気絶してしまいました。のちに地元の農民・山口三郎兵衛に助けられ、匿われて命を長らえることになります。

助けられた後も命の危険は続きましたが、戦後に身分を隠しながら生き延び、明治維新後は警察官としての職に就き、社会の中で新たな人生を歩みます。

彼はその後もずっと白虎隊の記憶を背負い、沈黙を守りつつも、少しずつその実態を語りはじめます。明治から昭和にかけて、白虎隊の物語が全国的に知られるようになると、飯沼の存在は注目され、彼自身も語り部として多くの人に事実を伝えるようになりました。

彼の証言は、他の資料と照らし合わせることで、白虎隊の実際の行動や心情をより具体的に理解する手がかりとなっています。

生き残るということの重さ

飯沼貞吉の証言からも分かるように、彼の「生存」は決して単なる幸運ではなく、大きな精神的負担と責任を伴うものでした。仲間たちが次々と自刃していく中、自らも命を絶とうとしたにも関わらず生き残ってしまった。その事実は、彼にとって罪悪感と悲しみを常に抱えさせるものであり、彼が語る言葉の一つ一つに重みがあります。

彼は自分の体験を語ることで、亡き仲間たちの無念や会津藩士としての誇りを伝えようとしました。その姿は、まさに「生き証人」としての使命を果たそうとする者の典型であり、白虎隊という存在が単なる悲劇の物語に留まらず、今を生きる私たちに「記憶を伝えること」の重要性を教えてくれます。

歴史的・文化的な意味

白虎隊の物語は、明治以降の日本において、忠誠心や自己犠牲の象徴として語られてきました。とくに日清・日露戦争の時代には、国家のために命を捧げる理想像として称賛され、教育や文学、映画などさまざまな分野で取り上げられます。昭和に入ると、白虎隊士の墓や記念碑が整備され、観光地としても注目されるようになります。

しかし近年では、少年兵の悲劇や、時代の犠牲者としての側面が強調されるようになり、単なる美談ではなく、戦争の本質や人間の尊厳について考える題材として再評価されています。飯沼貞雄の生存と証言は、そうした視点の変化にも影響を与えています。

まとめ

白虎隊は全滅したと思われがちですが、実際には飯沼貞吉という生存者が存在し、その後も長く生きて歴史を語り継ぎました。彼の証言によって、白虎隊の実情や当時の会津藩の様子が詳細に残されており、貴重な歴史的資料となっています。生き残った者が背負った使命の重さと、それを果たした強さは、今も語り継がれるべき物語です。

コメント