要約

江戸時代の俳人・松尾芭蕉と、戦国時代の忍者・服部半蔵が「同一人物だった」という説が一部に存在します。この説は史実とは異なりますが、その背景には芭蕉の神出鬼没な旅と、半蔵のミステリアスな活躍がありました。この記事では、2人の人物像や時代背景をもとに、この都市伝説の真相に迫ります。

ミホとケンの対話

ねぇケン、松尾芭蕉って忍者だったかもしれないって話、聞いたことある?

えっ!?俳句の人だよね?“古池や〜”の?

そうそう。でもね、その芭蕉が実は“服部半蔵”だったって説があるの

マジで!? 俳人と忍者が同一人物とか、映画みたいじゃん!

確かに夢があるよね〜。でもちゃんと時代を見てみると…

あ、まさか…年代が合わないとか?

ピンポン。服部半蔵が活躍したのは戦国時代で、徳川家康の家臣だったの

じゃあ、芭蕉とは会えない?

うん。芭蕉が生まれたのは1644年、半蔵が亡くなったのは1596年なの

あれ、50年もズレてるじゃん!

そうなの。でもね、なんでそんな説が出てきたかというと…

うんうん、気になる!

芭蕉の旅のスタイルが“忍者っぽい”って言われるのよ

例えば?

服装が地味だったり、人目につかないように移動したり、記録を細かくつけたり

あー、それ忍者の潜入任務っぽい!

そうでしょ?あと芭蕉って伊賀出身で、伊賀といえば忍者の本場

うわ、じゃあ伊賀つながりで?

そう。芭蕉の本名は“松尾宗房(むねふさ)”で、忍者と関係のある家系だったという説も

だんだん信じたくなってきた…

でもね、服部半蔵って実は“服部正成”が本名で、芭蕉とはまったく別人物なの

うう、夢が崩れた…

でも芭蕉が“忍者的な旅人”だったっていうのは事実かもね

じゃあ、芭蕉は忍者じゃないけど、忍者みたいだったってことか〜!

さらに詳しく

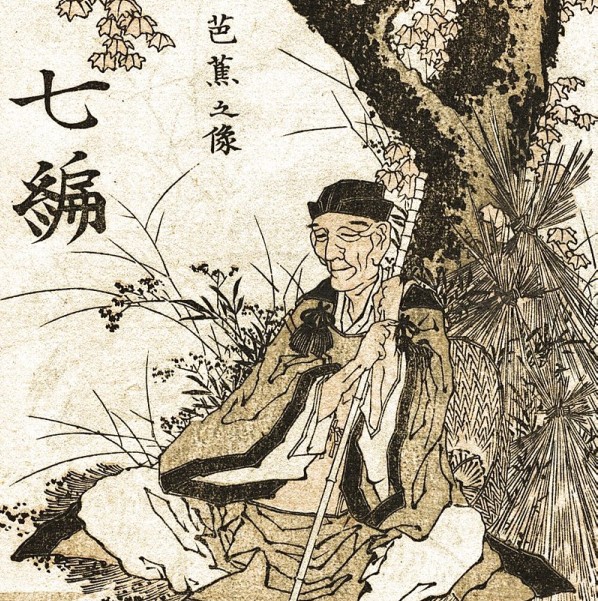

松尾芭蕉像(葛飾北斎画)

松尾芭蕉とは?

松尾芭蕉(1644年〜1694年)は、江戸時代前期を代表する俳人であり、日本文学史における俳諧の革新者です。三重県伊賀上野に生まれ、本名は松尾宗房(まつお むねふさ)。青年期には武士として仕えていた記録もありますが、後に俳諧の道に入り、深い精神性と自然への洞察を織り交ぜた句風で知られるようになります。

彼の代表作には「古池や 蛙飛びこむ 水の音」をはじめとする名句があり、旅をしながら自然や人との出会いを詠んだ句を多く残しました。中でも紀行文『奥の細道』は、日本文学史に残る名著として高く評価されています。

服部半蔵とは?

一方、服部半蔵正成(1542年〜1596年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将です。三河出身で、伊賀忍者を率いて徳川家康を支えたことで知られています。特に本能寺の変の後、家康を堺から三河へ逃がす際の護衛として活躍し、その働きによって「鬼半蔵」と称されるほどの勇名を馳せました。

「忍者の頭領」としてのイメージが強い半蔵ですが、実際には武士階級の出自であり、戦場での武勇や組織統率の面で評価されていた人物です。

芭蕉=半蔵説が生まれた背景

共通点1:伊賀という土地

まず両者の出身地である伊賀がポイントです。伊賀は日本有数の忍者の里であり、服部半蔵も伊賀忍者と関わりが深く、松尾芭蕉もまた伊賀上野の生まれ。伊賀=忍者というイメージと芭蕉の出身地が重なったことで、都市伝説的な解釈が生まれたと考えられます。

共通点2:神出鬼没な旅スタイル

芭蕉は旅の途中、できるだけ人目を避け、質素な装いで身を隠すような行動をとっていました。深い知識と冷静な観察力を持ち、記録を細かく残すその姿勢は、まるで諜報活動を行う忍者のようだとも評されます。とくに『奥の細道』での記述には、日付、場所、自然の描写などが克明に記されており、「これは隠密日誌ではないか?」という冗談まじりの推測も出てきます。

共通点3:謎に包まれた人物像

芭蕉には、私生活に関する記録が非常に少なく、特定の門弟や交流関係以外の情報はほとんど残っていません。この「得体の知れなさ」が、忍者的な想像をかき立てたとされます。実際には単なる文人であったとしても、民間伝承やフィクションでは「実は正体は忍び」などと語られることが多くなっていきました。

なぜこの説は誤りなのか

最も大きな根拠は時代のズレです。服部半蔵が亡くなったのは1596年で、芭蕉が生まれる約半世紀も前のことです。この時間的隔たりから見ても、両者が同一人物であるということは歴史的に不可能です。また、芭蕉の出自や活動記録、俳句の内容なども忍者活動との関連性を示す直接的な証拠はありません。

都市伝説としての魅力

それでもこのような説が語り継がれるのは、歴史の空白や曖昧さが人々の想像力を刺激するからです。松尾芭蕉という文学者が、旅と自然を通じて孤高の世界を築き上げた姿は、多くの人にとって「何か裏があるのでは?」と感じさせるほど印象的です。忍者というミステリアスな存在と結びつけたくなるのも無理はありません。

結果として、「芭蕉=半蔵説」は事実ではないものの、フィクションや娯楽作品の中では今後も語り継がれていくことでしょう。

まとめ

松尾芭蕉と服部半蔵が同一人物だったという説は、史実に基づくものではありません。しかし、芭蕉の神秘的な旅や忍者のような行動スタイルが、人々の想像をかき立ててきました。こうした都市伝説を通じて、歴史に対する興味が広がるのもまた、歴史の面白さのひとつです。

コメント