要約

ハンムラビ法典は紀元前18世紀ごろ、古代バビロニア王国で制定された世界最古級の法典の一つです。「目には目を、歯には歯を」という有名なフレーズは、復讐の正当化として誤解されがちですが、実は刑罰の均衡を示す“等価報復”の原則でした。この記事ではその真の意味や背景を解説します。

ミホとケンの対話

ねえケン、『ハンムラビ法典』って聞いたことある?

えー、なんか…『目には目を、歯には歯を』のやつ?

そうそう、それ!でも実はそれ、単なる復讐じゃなくて、もっと深い意味があるんだよ

え、そうなの!? てっきり『やられたらやり返せ!』みたいな怖いやつかと…

実は“やりすぎ禁止”の法律だったの。等価報復っていう考え方なんだ

等価報復…?つまりやられた分だけやり返せってこと?

うん。たとえば片目を失わせたら、同じように片目を…っていう。でも実は、身分によっても変わるの

え、どういうこと?

ハンムラビ法典では、上流階級の人と奴隷では同じ行為でも罰が違ったの

えー、それって不公平じゃない!?

当時の社会では、それが“秩序”を守る方法だったの。今の平等の考えとはちょっと違うよね

じゃあ、なんでそんな法典を作ったの?

国をまとめるためだよ。バビロンの王ハンムラビが、統治するために制定したんだ

ふむふむ…でも、なんでそんなに有名なの?

実は石碑に彫られてて、しかもかなり保存状態がいいの。だから今でもちゃんと読めるんだよ

へぇ?!石に刻むとかカッコイイ…

しかもその石碑、神様から法律を受け取る場面も描かれてるの

それって…神様のお墨付きってこと?

そう!宗教と法律が一体になってる時代だったの

すごいなぁ。じゃあ、現代の法律と何が違うの?

現代は“人権”がベースだけど、当時は“秩序”と“身分”が中心だったの

なるほど…時代によってルールも全然違うんだね

うん、でも『公平さ』を求める心は昔からあったってことだよ

さらに詳しく

ハンムラビ法典とは?

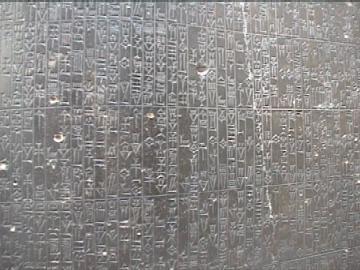

楔形文字で記されたハンムラビ法典の文面

ハンムラビ法典は、紀元前18世紀頃に古代メソポタミアのバビロニア王国第6代王ハンムラビによって制定された法典です。全部で282条の条文が楔形文字で刻まれており、内容は民事、刑事、商取引、婚姻、財産など、当時の生活全般にわたるものでした。 この法典の最大の特徴は、王が「神から与えられた法」として民衆に公布し、それにより国全体の秩序を保とうとした点にあります。

「目には目を」の真の意味

多くの人が知る「目には目を、歯には歯を」は、法典第196条に登場します。この言葉は等価報復の原則(タリオの原則)を意味し、加害者に被害者と同等の損害を与えることで、無制限な私的報復を抑える目的がありました。 この考え方は一見過酷に思えますが、実際は報復のバランスを保つためのもので、被害以上の仕返しを禁止することで、法による裁きの正当性を高めていたのです。

現代の刑法との比較

現代では「罪刑の均衡」という原則がありますが、これもハンムラビ法典の影響を受けた法思想のひとつとされています。つまり、罰は罪に見合ったものでなければならないという考え方です。

階級による法の適用差

ハンムラビ法典に描かれているハンムラビ(左側)右は太陽神シャマシュ

この法典では社会階級に応じて罰則が異なっており、現代の法の下の平等とは大きく異なります。たとえば、貴族(アウィルム)が別の貴族に損害を与えた場合には等価の報復が行われますが、相手が奴隷(ムシュケン)であった場合は金銭での償いにとどまりました。 これは当時の社会秩序において、身分によって命の価値が異なると考えられていたためです。

宗教との関係

ハンムラビ法典の上部には、王が正義の神シャマシュから法を授けられる場面が描かれており、法の正当性を宗教的権威によって保証しています。 このように、宗教と法が密接に結びついていた社会では、王の制定する法も神の意思と見なされ、国民に対して強い拘束力を持っていました。

なぜ現代まで伝わったのか

この法典はフランスの考古学探検隊によって1901年、現在のイラン南西部に位置するスサで発見されました。黒い玄武岩で作られた石碑は、高さ2.25メートルにもおよび、上から下までびっしりと楔形文字で法が刻まれています。 この保存状態の良さと、内容の体系性から、ハンムラビ法典は世界で最も有名な古代法典のひとつとなり、現在はパリのルーヴル美術館に展示されています。

後世への影響

この法典は、その後の中東、さらにはローマ法やユダヤ法にも影響を与えたとされており、現代の法思想にもその片鱗を見ることができます。法が「王の恣意ではなく、明文化されたルールであるべき」という理念は、まさにここに始まったとも言えるでしょう。

まとめ

ハンムラビ法典にある「目には目を、歯には歯を」という表現は、単なる復讐のスローガンではなく、刑罰の公平性と秩序維持のための仕組みでした。社会階級や宗教との密接な関係も当時の文化を象徴しており、現代の法制度のルーツとして学ぶ価値がある内容です。

コメント