要約

1864年、尊王攘夷運動が高まりを見せる中、新選組は京都で反幕勢力を厳しく取り締まっていました。その一環として、長州藩士・古高俊太郎が捕らえられ、過酷な拷問の末、池田屋事件の計画が明らかになります。土方歳三ら新選組の素早い行動によって未然に大規模テロが防がれたとされますが、その背景には苛烈な取調べと幕末の混迷した情勢がありました。本記事では、事件の核心と土方歳三の判断について詳しく見ていきます。

ミホとケンの対話

ねえケン、土方歳三って知ってる?

うーん、新選組の人…だよね?イケメンって噂は聞いた!

そうそう、“鬼の副長”って呼ばれてたの。カッコよくて厳しくて、まさに武士の鑑だったのよ

へえ〜、でもなんで“鬼”なの?そんなに怖かったの?

実はね、池田屋事件のきっかけになった『古高俊太郎拷問事件』が関係してるの

拷問って…ちょっとショッキングな話だね

そうね。でもあの時代の京都は、テロの温床だったから、新選組は命懸けで情報を探ってたのよ

それで古高俊太郎って人が捕まったんだ?

そう。古高は長州藩の志士で、表向きは呉服商。実は幕府要人の暗殺計画を進めていたの

それって、完全にアウトだよね…!

うん。新選組は彼を捕らえて、土方歳三が主導で取り調べを行ったの

どんな風に…?聞いても大丈夫な範囲で…

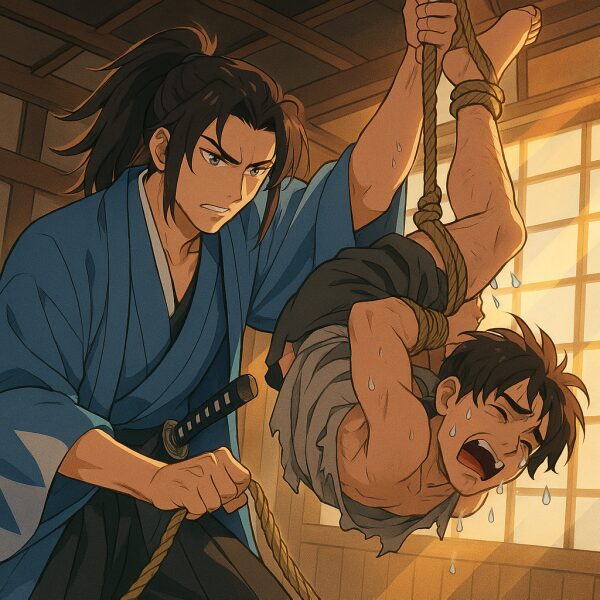

最初は言葉だけだったけど、口を割らなかったから、身体を縄で縛って逆さ吊りにしたり、水責めをしたと言われているわ

うわ…本当にやったの?逆さ吊りって、マンガみたいな話かと思ってた…

実際に当時の記録にも『古高俊太郎、吊るされて呻く』って記述があるの。手足を縛って天井から吊るし、水を口に流し込む“水責め”も使ったって

想像するだけでつらい…でも、それで話したの?

そう。最終的に彼は“池田屋に志士たちが集結し、京都を炎上させる”計画を白状したの

つまり、新選組が池田屋に突入できたのは、その情報のおかげ?

そういうこと。土方たちは急いで池田屋に向かって、襲撃を決行。大規模なテロを未然に防いだの

うーん、でも…やっぱり拷問って複雑だなぁ。正義のためでもやりすぎじゃない?

その葛藤は現代でも議論になるところだね。当時は“目的のためには手段を選ばず”という武士の覚悟もあったの

土方さんって、冷酷だったのかな…?

実は、仲間想いで情に厚い一面もあったの。ただ、任務の時は一切の甘さを排除するタイプだったみたい

うーん…まさに“鬼の副長”って感じだ

でも、この情報がなければ池田屋事件は未然に防げず、京都は炎に包まれていたかもしれないの

そう思うと、歴史って本当にギリギリの判断の連続なんだね

う。土方の判断が正しかったかどうかは、今でも評価が分かれるところ。でも、彼の覚悟が歴史を動かしたのは確かよ

さらに詳しく

古高俊太郎とは?

古高俊太郎(ふるたか しゅんたろう)は、長州藩に属する尊王攘夷派の志士で、京都で呉服商を営む傍ら、倒幕の密かな活動に従事していました。

彼は幕府の高官を襲撃し、京都に放火するという計画に加担しており、1864年、尊王攘夷派を警戒していた新選組によって捕らえられます。捕縛された古高は、のちの池田屋事件の引き金となる重要人物となりました。

新選組による捕縛と取り調べ

箱館戦争時の肖像写真(田本研造撮影、1868年)

新選組は、内偵により古高の存在を知り、6月5日に彼を逮捕。壬生の屯所に連行して取り調べを開始しました。当初、古高は黙秘を続けましたが、新選組は彼が重大な計画の関係者であると睨み、苛烈な拷問に踏み切ったとされます。この取り調べを主導したのが、副長・土方歳三です。

拷問の手口と伝承

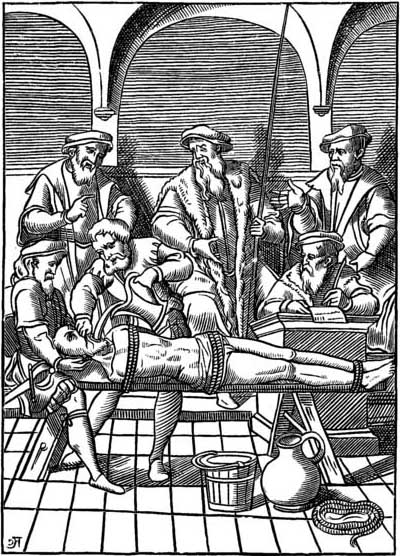

中世における水責めの様子

史料において確実視されている拷問の手法は、以下の通りです。

-

逆さ吊り(縄吊り):天井から逆さに吊るし、血が頭部に集まることで強い苦痛を与える。

-

水責め:鼻をつまみながら口に水を流し込むことで呼吸困難を起こさせ、心理的に追い詰める。

これらの手段によって、古高は精神的にも肉体的にも極限状態に陥り、最終的には自白に至ったとされています。

また、一部の伝承や小説作品(特に大衆文学や映像作品)では、より過激な描写として**「足の甲に釘を打たれた」**という残虐な拷問が登場することがあります。たとえば司馬遼太郎の小説や時代劇ドラマでは、古高が「足を釘で打たれ、呻きながら自白した」と描かれることがあります。

しかし、これについては一次史料に基づいた裏付けはなく、後世の脚色による創作の可能性が高いとされています。読者の印象に残る劇的な表現として用いられたと考えられますが、あくまでフィクションと史実を区別する必要があります。

池田屋事件と土方歳三の判断

古高の供述により、尊王攘夷派の志士たちが「池田屋」に集結し、京都市中を放火したうえで幕府の高官を暗殺するという計画が判明。新選組は急行し、池田屋を急襲します。この戦いで多くの志士が死亡・捕縛され、テロ計画は未然に防がれました。

土方歳三は現場に後から到着し、冷静かつ的確に戦局をまとめました。この功績によって新選組は一躍有名となり、土方は“鬼の副長”として恐れられる存在となりました。

幕末の拷問制度と倫理観

江戸時代の司法制度では、一定条件下での拷問が合法とされていました。とくに政治犯や思想犯に対しては、自白を引き出すための手段として肉体的拷問が黙認されていたのです。新選組は治安維持組織として、国家の安全を最優先に行動しており、苛烈な手段も“任務”として行っていたと考えられます。

まとめ

古高俊太郎の拷問とその供述によって、池田屋事件という大規模な計画が明るみに出ました。土方歳三をはじめとする新選組の行動は、京都を混乱から守る一因となりましたが、背景には非情な手段と時代特有の価値観が存在しました。この事件は、新選組の名声を高めると同時に、幕末の緊張感を象徴するものとなりました。

コメント