要約

榎本武揚(えのもとたけあき)は幕末の激動期に、旧幕府軍の生き残りを率いて北海道に渡り、蝦夷地に「蝦夷共和国」を樹立しました。この共和国は短命ながらも、近代的な民主的制度を持ち、榎本はその初代“総裁”=大統領に就任します。この記事では、榎本がなぜ共和国を作ったのか、蝦夷共和国がどのようなものであったのか、そしてその最期とは何だったのかを、対話形式でわかりやすく紹介します。

ミホとケンの対話

ねえケン、日本に大統領がいたって知ってた?

えっ!?アメリカの話じゃなくて?日本に!?

そう、日本人が作った『共和国』が一時的に存在してたのよ。

まじか…。それっていつの話?

幕末から明治維新にかけての頃。榎本武揚って人が関わってたの。

榎本武揚って誰?名前は聞いたことあるけど…

元は幕府の海軍の幹部。オランダ留学して西洋の技術や制度を学んだ人なの。

賢そう…。で、その人が共和国作ったの?

そう。戊辰戦争で幕府が敗れたあと、旧幕府軍を率いて北海道に渡ったの。

あっ、それって箱館戦争とか関係ある?

そうそう!その舞台が箱館(今の函館)。そこで『蝦夷共和国』を作ったのよ。

すごい!でも、なんで“共和国”だったの?普通は将軍とかじゃない?

実はね、西洋の制度を取り入れて“選挙で指導者を決める”近代的な形だったの。

え、選挙!? 日本でそんなの当時あったの?

形式的なものだったけど、一応“共和制”を採用してたのよ。榎本は“総裁”という大統領的立場だったの。

うわー、それめちゃくちゃ近代的じゃん!

そう。でも政府軍との戦いに敗れて、わずか半年で共和国は終わってしまったの…

うぅ…短すぎる…

でもね、榎本はその後も投獄されず、明治政府に迎えられて活躍するの。

え?敵だったのに!?

明治政府は彼の能力を高く評価したの。外務大臣や文部大臣にもなったのよ。

すごすぎ…なんか、敵味方を超えたドラマがあるね…

さらに詳しく

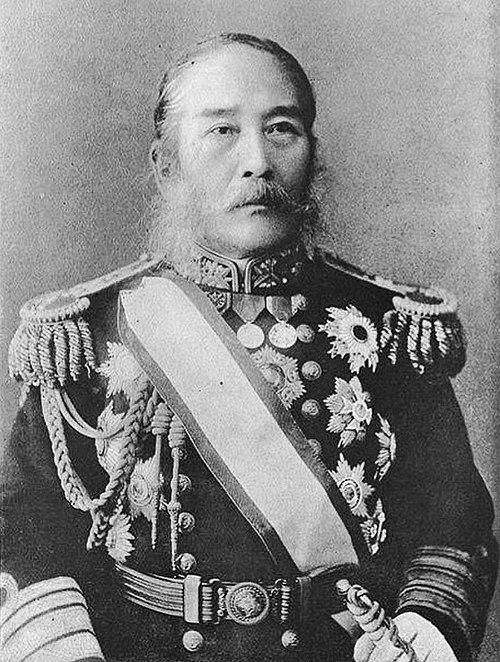

箱館戦争前の榎本武揚(1868年)

蝦夷共和国とは?

蝦夷共和国とは、1869年(明治2年)、榎本武揚(えのもと たけあき)を中心とする旧幕府軍が蝦夷地(現在の北海道)に樹立した日本唯一の「共和国」と呼ばれる政権です。

正式な国号こそ存在しないものの、西洋の共和制を模範とした政治体制を取り入れ、近代国家としての形を目指しました。榎本は「総裁」という役職に就き、事実上の“初代大統領”となります。

当時、幕府の崩壊後に職を失った武士たちが行き場を求めて集まり、蝦夷地で新たな理想国家を築こうとしたこの動きは、日本史においても極めて異例です。

榎本武揚と土方歳三というリーダーたち

箱館戦争時の肖像写真(田本研造撮影、1868年)

榎本武揚は幕末の幕臣で、オランダ留学を経て西洋の軍事技術や国際法を学んだ知識人です。開明的な思想を持ち、幕府海軍の中心人物として活躍した後、戊辰戦争に敗れた旧幕府軍を率いて蝦夷地へ渡りました。彼が目指したのは、封建制度にとらわれない自治と、武士の誇りを守る新しい国家の建設でした。

一方、土方歳三(ひじかた としぞう)は新選組副長として知られた人物で、榎本とともに蝦夷地へ渡ったもう一人のキーパーソンです。土方は蝦夷共和国において「陸軍奉行並」として軍事を担当し、共和国の防衛を一手に担いました。彼の存在があったからこそ、軍としての統制が保たれ、最後の最後まで士気が高く保たれていたといわれています。

共和制と理想の国づくり

蝦夷共和国の政治体制は、幹部を「選挙」で選出するという形式をとっており、当時の日本としては異例の民主的試みでした。榎本が「総裁」、松平太郎が「副総裁」、そして荒井郁之助、大鳥圭介らが要職に就きました。形式的ではあったものの、西洋的な「文民統治」の精神を体現しようとする姿勢が見られます。

また、五稜郭を本拠地とし、開拓や民政にも注力する意志がありました。軍政に頼らない自立的な国家を目指していた点で、単なる「敗残兵の拠点」ではなく、未来を見据えた国づくりの試みであったといえます。

箱館戦争と土方歳三の最期

しかし、蝦夷共和国の存在は新政府にとって看過できないものであり、1869年春、新政府軍が大挙して蝦夷地へ進軍します。これにより「箱館戦争」が勃発。土方歳三は最後まで徹底抗戦を貫き、精鋭部隊を率いて新政府軍を苦しめました。

その勇敢な戦いぶりは敵味方を問わず称賛されましたが、同年5月11日、一本木関門での戦闘中に銃弾を受けて戦死。享年35歳。彼の死は旧幕府軍の士気に大きな影を落とし、五稜郭陥落へとつながっていきました。

蝦夷共和国の崩壊とその後

晩年の榎本武揚

同年5月18日、榎本武揚は新政府軍に降伏。半年足らずの蝦夷共和国はその幕を閉じました。しかし、この短命な政権は、日本において「民主主義的共和国」の先駆けとなる理念を提示した貴重な例とされています。

降伏後の榎本は投獄されますが、その知識と国際感覚を高く評価され、のちに明治政府に登用されます。外務大臣・逓信大臣・文部大臣などを歴任し、日露の国境問題解決(樺太・千島交換条約)にも関与。まさに“反逆者から国の重鎮へ”という数奇な人生を歩みました。

まとめ

榎本武揚は、幕府の敗戦後も武士の理想を掲げて北海道に渡り、日本唯一の共和制国家「蝦夷共和国」を樹立しました。この国家は短命でしたが、民主的制度や西洋の理念を取り入れた先進的な試みでした。榎本はその後、明治政府の一員として活躍し、日本の近代化にも重要な役割を果たしました。

コメント